※記事が最初のページしか閲覧できなかったのを修正、ページごとに開けるようにしました。

他の調べもの中に、たまたま目にとまった座談会の記事をご紹介。白鴎の同時代の人は、記事の内容はともかく、写真を見るだけでも楽しめると思います。

目にとまったのは、高校・大学教師によるパネルディスカッションの記事。そこにあった、「白鴎高校教諭 三浦正美」という名前と写真に目がとまりました。

「英語教育の今日的問題を考える」『英語教育』1968年11月号(大修館)、pp.32-33, pp.34-35, pp.36-37, pp.38-39, p.40

この教師、私にとってとても強烈な印象とともに記憶されています。白鴎高校在学当時、英語の授業中に教室で立たされ、「貴様っ、銃殺だぁ〜っ!」と怒鳴りつけられたからです。留年する前の学年だったか、後だったか記憶が定かではありませんが、同時代に白鴎に通っていた人の中には、記憶している人もいるんじゃないかな。

もちろん悪いのは私で、それほどまで起こらせた原因は、英語の授業で辞書を持っていなかったので、代わりにたまたま漢文の授業で使った漢和辞典を机上に置いておいたのがばれたからでした。それにしても「銃殺」というのは渋い。あの人、戦争帰りだったのかな。

ともあれ、折角かの清水貞助や当時東京学芸大教授の石井正之助(確か若林先生の前任者?)、外山滋比古などが参加している座談会だったので、じっくり読んでみると、これがなかなか新鮮でした。

今も小中高大の連携などが話題になっていますが、半世紀近く昔、1968年当時も中高大の連携が議論されていたんですね。なるほどと思ったのは、東京大学教授の宮部菊男氏による、「中・高の教育の一貫性ということは、もちろん望ましいことには違いないのですが、それぞれの過程でそれぞれの教育目的が違うとするならば、あまりにも一貫性だけを強調するのはかえって問題を複雑にすることになるんじゃないかと思います。」という指摘。

近頃、何かにつけ「連携」が話題になりますが、もしかすると、それぞれの段階で、そこで本来責任を持ってやるべきことをきちんとやっていない裏返しなのかも知れないと感じました。

能力別クラス編成というのも、まさに50年近く経った現在でも「今日的問題」ですね。このことについては、外山滋比古氏が興味深い指摘をしています。

音楽や体育だって、決定的に能力差が存在するはずの科目なのに、そういう科目では能力別クラスというのは決して話題にならないが、数学や英語だけはやかましく取りざたされる。結局、入試のための対策ということが根っこにあるのかも知れないが、英語が必修になっていることにも問題があるのではないか、と。さらに、弊害を承知で能力別変性をしてまで必修にしようというのは、「英語教育関係者の一つのエゴイズムのようなものがあるんじゃないか」とした上で、「学校全体として英語を選択させない高校、個人としても英語を選択制にしてとらなくてもいいという学校があってもよろしくはないかと思うのです」と言っています。

ちょっと気になるのは、外国語教育を必修とした上で、様々な言語から自分の興味適性にあったものを選択させればいいという立ち位置ではなく、どちらかというと平泉試案にあったような、できるヤツだけできればいいさ、という臭いがするところですが、まあそのあたりは議論の本筋ではないので何とも言えません。

外山氏は別のところで、能力別編成をしなければならない状況を生んでいる原因として、こういう痛い指摘もしています:

中学校でも高等学校でも、英語を嫌いにさせる先生というものが非常にたくさんいるということは現実として無視できないと思います。生徒のinterestを呼び起こす力が教師に無い。さらに言えば、教師自身が英語というものに対して本当にinterestを感じていない状態でいるんではないかと思うんです。

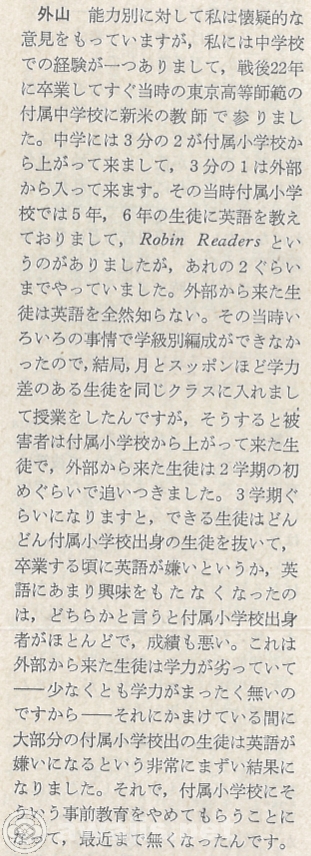

外山氏の引用が続きますが、中学校入学時点での学力差に関して、彼が東京高等師範附属中学校で教えたときの経験を紹介しています。これなど、これからますます拡大しようとしている小学校での英語教育と中学校との関係について考えさせられるエピソードで、50年近く前の話とは思えません。

外山氏の引用が続きますが、中学校入学時点での学力差に関して、彼が東京高等師範附属中学校で教えたときの経験を紹介しています。これなど、これからますます拡大しようとしている小学校での英語教育と中学校との関係について考えさせられるエピソードで、50年近く前の話とは思えません。

三浦先生の若き日の写真を見て喜んでいるだけじゃ能がないので、一つ引用しますと、大学教員の授業力に対する批判的な提言:

こういう事を言っては失礼かも知れませんが、大学の先生も研究者としては非常にすぐれている人と、trainerと言うか教授者という面ですぐれている先生と2つぐらいに分けて、学生を指導するのはtrainerのほうがあたる。そして、英語の教員としての本当の能力をつけるように集中的な努力をすることが必要なんじゃないかと思うんです

さすが英語には自信と自負のある現場教員のひと言は説得力あります。最近でもこういう分業体制についての提案も出ることはありますし、researcherとinstructorという区分もしているところもあるようですね。50年近く前の提言としては新鮮です。

外山氏は、教員養成に対しても、現在の状況にも当てはまる、とても厳しい指摘をしています:

私は先ほど、教師というのは医者よりももう少し積極的な機能をもつ重要な職業だと申しましたが、現在の教員ーー英語に限りませんがーーの養成は医者を養成するのと較べて(ママ)、これは人を殺さないからというわけでしょうが、非常にいい加減に教育し、簡単に免許状を出している。

(中略)

そういう点で、もっと高度の専門教育を受けた上でなければ、生徒に学力をつける指導はできないと思います。そういう職業的な誇りをもった人が自信をもって教室に行けば、生徒諸君は教授法というものを超えて、英語というものに対して興味・意欲をもってくれるようになると思います。

まあ、エリート校での経験しかないだろうという批判が聞こえてきそうですが、やはり教員たるもの、教えようとしている内容については専門性を備え、それを愛しているようでなければ、どんな生徒でもついてこないというのは真理でしょう。

最後に、司会役の清水貞助氏が、当時の英語教員の発音のレベルについて言及しているので、それを紹介して終わろうと思います:

高等学校の教員適性検査を受ける人達に高校の2年生の中ば頃の英文をだいたい1ページほど読んでいただくと、それを完全にアクセントーーまあ、イントネーション、リズムを問わないとしてーーアクセント、母音、子音などだけを問題にしましても、完全に読める人は30人に1人くらい、今日はできる人が来たなと思う時で3人くらいに出くわすことがある。はなはだしい場合には、1ページ読むのに15くらい間違う人がいるような状態です。

これは高校の話なのでとりわけひどいのでしょうけど、50年近く前でこのレベル、それが教室で教えて同種の学習者を拡大再生産していたのだから、困ったものです。でもそれにしては、少しではあるけど、発音の質も向上しつつあるかな。